“Non è morto ciò che in eterno può attendere [..]”

H.P. Lovecraft

Colle dei Morti, piccola altura nel cuore del Vivaro, Rocca di Papa. Siamo nel 1962, a due passi dall’attuale Pantano della Doganella. Un gruppo di operai stava svolgendo dei lavori di spianamento quando, improvvisamente, un escavatore in azione incontrò un ostacolo. Gli uomini si avvicinarono al punto di impatto e quel che si palesò davanti ai loro occhi li lasciò a bocca aperta: i denti del mezzo avevano scoperchiato una tomba antica, disperdendo nel colpo il corredo funerario. Ed è così, che in modo del tutto accidentale e fortuito, venne scoperta la Tomba Principesca del Vivaro.

Questa modalità di ritrovamento è caratteristica di molte importanti scoperte archeologiche avvenute prima dell’adozione delle moderne pratiche di archeologia preventiva (basti pensare, ad esempio, all’Ipogeo delle Ghirlande di Grottaferrata o alle Catacombe Ad Decimum). Inizialmente, la tomba non suscitò interesse nella comunità archeologica a causa della mancanza del suo fondamentale isolamento rispetto ad altre scoperte di rilievo. In realtà, la Tomba Principesca del Vivaro, chiamata anche Tomba della Principessa del Vivaro, rappresenta una delle scoperte archeologiche più significative per la comprensione del Latium Vetus durante il periodo Orientalizzante Antico. La sua datazione e la natura del corredo la rendono un punto di riferimento cruciale per lo studio delle nascenti gerarchie sociali e delle pratiche funerarie principesche nel Lazio. È stata esplicitamente riconosciuta come una chiave di volta fondamentale per gli studi sulle origini della Civiltà Albana. Il corredo e la monumentale struttura tombale, inizialmente smembrati e dispersi in quanto non oggetto di uno scavo sistematico, sono stati quasi interamente recuperati dopo una lunga e meticolosa ricerca da Franco Arietti e dal compianto Bruno Martellotta, direttore del Gruppo Archeologico Latino.

Datazione, contesto archeologico e geografico

L’area dei Colli Albani, all’interno della quale trova collocazione il Vivaro, è storicamente attestata come un centro di rilievo nel Latium Vetus. Le tradizioni legate ai re albensi, considerati precursori di quelli romani, e la ricorrenza periodica delle feriae latinae presso il santuario federale di Iuppiter Latiaris sul Monte Cavo (Mons Albanus) attestano una preesistente organizzazione politica e religiosa. Questo contesto pre-romano di potere fornisce un quadro significativo per l’emergere di figure di alto rango, come la “principessa” del Vivaro. La tomba si inserisce nel III periodo dell’Età del Ferro laziale, un intervallo cronologico compreso tra il 775 e il 720 a.C., che gli studi indicano come sostanzialmente coevo all’età romulea, ovvero approssimativamente contemporaneo al periodo tradizionalmente attribuito alla fondazione di Roma e alla figura di Romolo. Questi secoli sono cruciali per la formazione delle realtà urbane e l’affermazione delle élite aristocratiche nella regione. La datazione della Tomba del Vivaro le conferiscono un valore eccezionale. Essa cattura un momento cardine di trasformazione sociale e politica, precedente al pieno sviluppo della ricchezza orientalizzante osservabile in altri siti. Ciò consente di ottenere conoscenze uniche sulle fasi iniziali di auto-definizione aristocratica e sull’emergere di strutture sociali complesse nei Colli Albani, storicamente connesse alle origini della civiltà romana. Tutti gli indizi suggeriscono che l’emergere di figure principesche non fu un fenomeno isolato o improvviso, ma qualcosa di profondamente radicato in un paesaggio politico e religioso preesistente, forse proto-urbano o proto-statale. Questa evidenza estende la comprensione delle dinamiche di potere nel Lazio antico oltre una visione esclusivamente incentrata su Roma, mettendo in luce la diversità regionale e l’interconnessione nella formazione delle élite.

La struttura del sepolcro

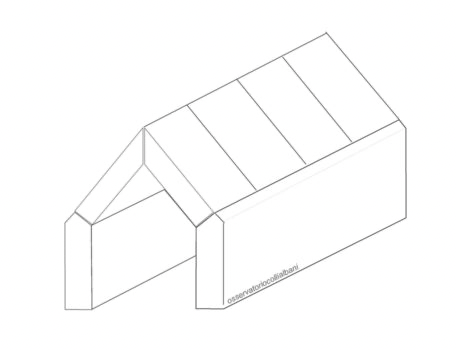

La defunta fu sepolta in una sorta di cassone monumentale. Questa struttura era formata da grandi elementi lapidei in tufo sperone accuratamente squadrati e sagomati.

Tali blocchi erano disposti in modo da formare un recinto di forma rettangolare costituito da grandi lastroni verticali alla base e poi coperto con una serie di blocchi disposti a contrasto.

Le dimensioni interne del cassone misuravano circa 3 metri di lunghezza, 1.50 metri di larghezza e 2.10 metri di altezza massima. Il pavimento si trovava a circa 2.50 metri di profondità rispetto al piano di campagna. La tomba era descritta come una piccola stanza di forma rettangolare, nella quale fu possibile scendere dall’alto. La struttura tombale, con il suo impianto monumentale della fossa, fornita di un loculo per la deposizione, è stata interpretata come un elemento che anticipa la concezione della tomba a camera individuale. Nel Latium Vetus, fra l’IX e VIII secolo a.C., le sepolture erano comuni semplici fosse terragne (lunghe e strette fosse scavate nel terreno) o sepolture a pozzetto per l’incinerazione. Solo verso la fine dell’VIII secolo a.C., con la progressiva scomparsa dell’usanza della cremazione e l’affermarsi dell’inumazione, emerse l’esigenza di creare un vero e proprio ambiente organizzato per la deposizione del defunto

All’interno della tomba, la defunta recava in mano una coppa emisferica d’argento, un gesto che riflette l‘antichissima usanza detta “dell’offerente”, nota anche sui Colli Albani a partire almeno dal X secolo a.C. Questa pratica è strettamente legata al concetto di convivio -ovvero del banchetto- e al ruolo del defunto in esso, anche dopo la morte. La coppa emisferica era un oggetto di grande prestigio, simbolo dello status sociale dell’individuo sepolto. La sua collocazione, spesso all’altezza delle mani, indica che il defunto, anche nella sua condizione post-mortem, era associato a pratiche di banchetto, centrali nella vita aristocratica dell’epoca. Sebbene le fonti non descrivano esplicitamente il rito, le pratiche funerarie nel Latium Vetus includevano il compimento di diversi riti e la dedica di offerte di cibo e altre sostanze al defunto. I banchetti periodici presso la tomba erano un modo per i vivi di condividere un momento con i defunti e le divinità degli Inferi, offrendo loro nutrimento attraverso cibo e bevande (curiosità estemporanea: in Cina la pratica dei picnic presso le tombe dei defunti è una pratica ancora consolidata durante il festival di Qingming, che si svolge in primavera). La ricorrenza di coppe emisferiche d’argento in tombe coeve appartenenti a uomini e donne di alto rango – che ritroviamo, ad esempio, anche nella Tomba 15 di Castel di Decima – suggerisce una condivisione di simboli di status e rituali tra le élite emergenti nel Lazio protostorico. Questo indica una continuità di tradizioni e un’interconnessione tra le diverse comunità aristocratiche della regione.

Le caratteristiche monumentali della tomba, realizzata con elementi in tufo accuratamente squadrati e sagomati, e le sue considerevoli dimensioni, attestano un significativo investimento economico e una dettagliata pianificazione architettonica. Ciò lascia pensare che la tomba del Vivaro non era solo un luogo di sepoltura, ma una precoce dichiarazione di potere e lignaggio. Il passaggio da semplici fosse a una struttura sepolcrale così monumentale riflette un desiderio crescente tra le élite emergenti di distinguere sé stesse e le proprie famiglie attraverso un’architettura funeraria elaborata. Questa innovazione nella costruzione delle tombe è direttamente collegata all’aumento della stratificazione sociale, poiché richiedeva manodopera organizzata e risorse, e serviva a rafforzare visivamente lo status elitario del defunto e della sua famiglia, ponendo le basi per le più complesse tombe a camera del successivo periodo Orientalizzante.

Il corredo funerario

La Tomba della Principessa, come già accennato, conteneva un ricco corredo funerario. Oltre alla coppa d’argento, spiccavano due fermatrecce d’oro in filigrana dalle fattezze di serpente. Era presente anche una collana d’ambra, composta da elementi quadrangolari alternati a vagli fusiformi, e altri oggetti in ambra come un pendaglio a forma di astragalo e un anello. L’ambra, una resina fossile, proveniva principalmente dal Baltico, ma anche, in quantità minore, dalla Sicilia. Il corredo includeva diciotto fibule con arco, di cui due con incrostazioni d’oro. La presenza di oro, argento e ambra indica un accesso a beni di lusso e a reti di scambio a lunga distanza, sottolineando la capacità della defunta o della sua famiglia di acquisire risorse preziose attraverso commerci o alleanze.

Tra gli oggetti d’accompagnamento furono rinvenuti diversi elementi di bronzo, fra i quali spicca un distanziatore di cavalli che, probabilmente, aveva ornato il carro nuziale della principessa. La bardatura è composta da sette pannelli rappresentanti figurine umane in pose acrobatiche e serie di volatili, concatenati da perni con teste umane. La scena raffigura saltimbanchi in esibizione durante i giochi nuziali, mentre le teste umane montate sui perni si collegano ai buoni auspici tratti dagli àuguri osservando e interpretando il volo degli uccelli.

Fra le ceramiche presenti nel corredo, personalmente sono rimasta colpita da un vaso decorato con spirali concentriche, un motivo ornamentale comune nelle civiltà preistoriche e protostoriche europee, spesso associato a una simbologia cosmica o al richiamo al ciclo della vita, del sole e dell’acqua. Al di sopra delle spirali, è visibile chiaramente un pesce stilizzato, occorrenza che corrobora il legame con il mondo acquatico, la fertilità e il ciclo di rigenerazione. Si ha notizia, inoltre, dell’originale presenza di un coltello in ferro-probabilmente l’unico oggetto in questo materiale- il quale non fu recuperato, ma del quale esiste una descrizione fornita dagli scavatori. Questo tipo di coltello, comunemente rinvenuto nelle tombe laziali protostoriche, nelle sepolture femminili viene solitamente associato al ruolo di materfamilias. Strumento fondamentale per la preparazione del cibo, per la lavorazione della pelle e di altri materiali, il coltello simboleggiava il ruolo esercitato dalla madre nell’organizzazione della vita quotidiana e nella gestione delle risorse domestiche. Inoltre, nelle culture protostoriche, il coltello era legato a pratiche di sacrificio o di purificazione, pertanto rappresentava una sorta di amuleto protettivo nella transizione tra la vita e la morte. L’associazione diretta del coltello in ferro con il ruolo di materfamilias nelle tombe femminili suggerisce un’interpretazione significativa del potere femminile nella protostoria laziale. Tale autorità, forse, si estendeva oltre le funzioni puramente domestiche, giungendo persino a includere la gestione economica, la leadership rituale o persino l’influenza politica all’interno della famiglia regale. Per una descrizione completa ed accurata del corredo si consiglia la lettura dell’articolo dell’archeologo Franco Arietti, al quale – come già scritto – va il merito di aver recuperato con pazienza e scrupolosità questo tesoro, in coppia con il grande Bruno Martellotta. Il corredo della Tomba Principesca del Vivaro è attualmente conservato presso il Museo delle Navi di Nemi.

Confronto con il panorama delle tombe principesche laziali

Come già detto, è importante osservare la Tomba del Vivaro non solo in virtù del valore che apporta alla ricostruzione della storia antica dei Castelli Romani, ma anche in quanto parte integrante del più ampio contesto insediativo e culturale che ha contribuito alla formazione delle prime entità protostatali nel Lazio. La presenza di una “famiglia regale” nel Vivaro rafforza l’idea che i Colli Albani fossero un centro di potere significativo, indicando una continuità di influenza e organizzazione politica nella regione. La Tomba del Vivaro, che – ricordiamo – è datata al 720 a.C., rappresenta una delle prime manifestazioni del fenomeno principesco nel Lazio, distinguendosi per la sua “sobrietà” rispetto a tombe più recenti come la Tomba Bernardini di Palestrina, datata al 675 a.C. La Bernardini, con 123 oggetti tra cui bronzi monumentali, avori e numerose importazioni dal Vicino Oriente (Urartu, Siria, Assiria, Fenicia), esprime un lusso più ostentato rispetto al corredo del Vivaro, che include principalmente oro, ambra e argento, simboli ,certamente, di alto valore ma senza la stessa quantità di beni esotici. La Tomba del Vivaro, inoltre, è una delle rare attestazioni di autorità e prestigio femminile nell’antico Lazio, che contrasta con la predominanza maschile – e dai chiari attributi guerreschi – delle altre tombe principesche presenti nella regione, come ad esempio la Tomba di Castel di Decima o le tombe di Veio e Satricum. Forse questo testimonia come la figura femminile, nello scorrere dei secoli, abbia man mano assunto un ruolo sempre più marginale all’interno delle civiltà locali, rispetto a un passato in cui la figura femminile occupava un ruolo più centrale.

La presenza condivisa della coppa emisferica d’argento nella Tomba del Vivaro, nella Tomba 15 di Castel di Decima e di una coppa simile a Veio costituisce un modello che va oltre la semplice coincidenza. Nonostante le variazioni regionali nell’architettura funeraria o nella ricchezza complessiva, evidentemente alcuni oggetti prestigiosi o gesti rituali venivano adottati e replicati da diversi gruppi aristocratici nel Latium Vetus. Ciò indica l’esistenza di reti di comunicazione e scambio attive tra le comunità, non solo di beni materiali ma anche di pratiche simboliche e ideologie elitarie, tra le nascenti classi principesche. Questo suggerisce l’esistenza di una più ampia koinè (cultura condivisa) orientalizzante nel Lazio, sebbene con diversità regionali, in cui le élite riconoscevano ed emulavano marcatori comuni di status e potere, rafforzando la loro identità collettiva pur impegnandosi in una sorta di competizione espositiva. Personalmente, mi domando se Colle dei Morti non porti nel suo toponimo la memoria di altri segreti nascosti sottoterra, ancora in attesa di essere scoperti.

Conclusioni

La Tomba Principesca del Vivaro si attesta come un pilastro fondamentale per la ricostruzione della protostoria del Lazio e per l’analisi delle dinamiche di potere e identità nelle società pre-romane. Sebbene non sia più possibile calarsi all’interno di essa e ammirare il corredo nel suo contesto originale, visitando il Museo delle Navi di Nemi possiamo osservare da vicino gli oggetti recuperati. I fermatrecce dorati, il vasellame decorato con motivi a spirale. E la coppa in argento, naturalmente. Quella coppa in argento che la principessa ha stretto fra le mani per più di 2.600 anni. E se non fosse stato per quel colpo fortuito nel 1962, lei sarebbe ancora lì. Protetta nel suo rifugio di tufo, mentre sopra tutto scorre. Mentre le stagioni mutano. Ancora, ancora e ancora. No, «Non è morto ciò che in eterno può attendere, e col volgere di strani eoni anche la morte può morire».

Alessandra

Risorse e fonti documentarie

- https://www.academia.edu/4472917/La_Tomba_Principesca_del_Vivaro_di_Rocca_di_Papa

- https://www.osservatoriocollialbani.it/2022/06/03/atti-del-seminario-tor-vergata-11-05-2022/

- https://www.osservatoriocollialbani.it/2019/12/13/la-tomba-della-principessa-del-vivaro-di-rocca-di-papa-di-3000-anni-fa/

- https://www.comune.roccadipapa.rm.it/home/il-paese/storia/eta-del-ferro

- https://www.gruppoarcheologicolatino.org/wp/2016/09/16/bruno-martellotta-e-la-tomba-principesca-del-vivaro/

- https://www.worldcat.org/title/tomba-principesca-del-vivaro-di-rocca-di-papa/oclc/878643869

- https://www.ibs.it/tomba-principesca-del-vivaro-rocca-libro-franco-arietti-bruno-martellotta/e/9788873670068

- https://www.maremagnum.com/libri-antichi/la-tomba-principesca-del-vivaro-di-rocca-di-papa-arietti-franco-martellotta-bruno-9788873670068

- https://www.abebooks.it/9788873670068/Tomba-Principesca-Vivaro-Rocca-Papa-8873670061/plp

- https://www.academia.edu/3762635/Principi_e_principesse_nel_Latium_Vetus_e_in_Etruria_tra_IX_e_VII_sec_a_C_

- https://www.academia.edu/3522267/La_necropoli_di_Castel_di_Decima_in_AA_VV_La_formazione_della_citt%C3%A0_nel_Lazio_Antico_Roma_2003_pp_101_109

- https://www.academia.edu/3522267/La_necropoli_di_Castel_di_Decima_in_AA_VV_La_formazione_della_citt%C3%A0_nel_Lazio_Antico_Roma_2003_pp_101_109

- https://www.academia.edu/3762635/Principi_e_principesse_nel_Latium_Vetus_e_in_Etruria_tra_IX_e_VII_sec_a_C_

- https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/musei/museo-gregoriano-etrusco/sala-ii–tomba-regolini-galassi-.html

- https://www.treccani.it/enciclopedia/veio_%28Enciclopedia-dell%27Arte-Antica%29/

- https://www.academia.edu/3762635/Principi_e_principesse_nel_Latium_Vetus_e_in_Etruria_tra_IX_e_VII_sec_a_C_

- https://www.comune.roccadipapa.rm.it/home/il-paese/storia/eta-del-ferro

- https://cultura.gov.it/luogo/museo-delle-navi-romane-di-nemi

- https://www.museodellenavidinemi.beniculturali.it/info/