I Pratoni del Vivaro sono un altopiano verdeggiante delimitato a sud dalla catena del Monte Artemisio (939 m) e a nord dal Maschio delle Faete (956 m) e dal Monte Cavo (949 m). Lo spazio aperto e sterminato che li contraddistingue è fiancheggiato dall’ambiente magico del Bosco del Cerquone. A causa della sua collocazione, si tratta di un’area soggetta a fortissimi sbalzi di temperatura, con un’inversione notturna che in inverno arriva a superare anche i 10 gradi al di sotto dello zero. Proprio accanto a essi correva l’antico Passo dell’Algido, un crocevia fondamentale per i popoli del Latium Vetus, teatro dell’omonima battaglia combattuta dai Romani contro una coalizione formata da Volsci ed Equi nel 458 a.C. Collocati fra i tre comuni di Rocca Priora, Rocca di Papa e Velletri, i pratoni costituiscono una meta ambita in occasione dei classici pic-nic primaverili e un polo d’eccellenza per gli amanti dell’equitazione. Si tratta di un luogo suggestivo a qualsiasi ora del giorno e in tutte le stagioni, ma c’è un momento particolare in cui questo si trasforma in uno spettacolo in grado di tagliare il fiato. In autunno e in inverno, alle prime luci del mattino, imboccando la Strada Provinciale 18/c da Via Tuscolana e dirigendosi verso la Via dei Laghi, ci si trova immersi come in un quadro antico. Uno strato di nebbia densa avvolge le sagome dei cavalli allo stato brado, che brucano il manto erboso. L’ambiente è illuminato da una luce soffusa, che accende la vegetazione. Si attraversa il cosiddetto Stradone del Vivaro intrappolati fra i picchi del Monte Artemisio da una parte, e le praterie interrotte dal querceto dall’altra, in un’atmosfera immobile e surreale. Viene voglia di accostare l’auto al bordo della strada, aprire la portiera e camminare in quello scenario senza meta, fino a perdersi. Suggendo ogni particella di quella bruma, dissolvendosi nelle pieghe del Tempo e sondando ogni segreto che l’altopiano e il suo antico lago, oggi il Pantano della Doganella, custodiscono gelosamente.

Le radici profonde: dalle viscere del vulcano

La storia del Lago della Doganella (spesso confuso con l’antico lago Regillo, di cui abbiamo parlato in questo articolo) è indissolubilmente legata all’imponente attività del grande Vulcano Laziale,il quale ha modellato nel tempo il paesaggio dei Colli Albani. Questo complesso vulcanico è stato attivo per un lungo periodo, da circa 600.000 a 20.000 anni fa, e la sua evoluzione si è articolata in tre fasi principali:

- La Fase Tuscolano-Artemisio, la più antica e imponente, si è verificata tra 600.000 e 350.000 anni fa. Caratterizzata da massicce colate piroclastiche, tra cui pozzolane rosse, tufi pisolitici e pozzolane nere, che hanno depositato un enorme volume di materiale. Questa fase culminò con il collasso della parte alta del cratere, dando origine alla vasta caldera Tuscolano-Artemisio, ancora oggi visibile come una cintura di colline.

- La Fase delle Faete, tra 350.000 e 270.000 anni fa, vide la formazione di un vulcano interno più piccolo al centro della caldera.

- La Fase Idromagmatica, da 200.000 a 20.000 anni fa, fu segnata da violente esplosioni dovute all’incontro tra magma incandescente e acqua in profondità, processi che diedero vita ai laghi craterici di Albano e Nemi.

La genesi del Bacino della Doganella

Il bacino della Doganella presenta una genesi geologica peculiare, distinguendosi dalla formazione esplosiva dei laghi di Albano e Nemi. Viene descritto come un’antica conca lacustre, parzialmente sommersa da una colata basaltica che determinò l’estinzione di un lago craterico preesistente. Monte Fiore, che sovrasta la località Doganella, è uno dei cinque coni formatisi lungo una linea eruttiva eccentrica. Le indagini geologiche hanno rivelato una potente e compatta colata basaltica al di sotto dei tufi, che conferisce impermeabilità alle pareti del bacino. Questa caratteristica geologica è fondamentale per comprendere la capacità di accumulo d’acqua del lago. In epoca protostorica, l’antico lago della Doganella era presumibilmente molto più esteso di quanto non fosse nei secoli più recenti, con il livello delle acque a circa 575-580 metri sul livello del mare e una superficie stimata di circa 10 km².

Fondamenti idrogeologici

L’area della Doganella è caratterizzata dalla presenza di importanti giacimenti acquiferi. L’acquifero superiore si trova principalmente nelle lave e nelle formazioni di lapilli, mentre l’acquifero inferiore, più profondo, si attesta a circa 425 metri sul livello del mare, a circa 100 metri di profondità. Entrambi poggiano su strati rocciosi impermeabili, principalmente argille. Questa stratigrafia è cruciale, poiché ha permesso l’accumulo d’acqua che ha dato origine al lago e, in tempi moderni, ha reso l’area una fonte vitale di acqua potabile.

La formazione unica del bacino della Doganella, con la sua conca lacustre parzialmente coperta da una colata basaltica, lo differenzia dai tipici laghi craterici come Albano e Nemi. Questa specifica evoluzione geologica, piuttosto che un’esclusiva origine da esplosioni idromagmatiche, spiega la sua natura più effimera e la sua dipendenza dalle dinamiche idrologiche superficiali. La presenza di una potente colata basaltica compatta ha reso le pareti del bacino impermeabili, permettendo all’acqua di accumularsi. Ciò significa che, sebbene le pareti vulcaniche circostanti non fossero uniformemente permeabili, il fondo e le basi del bacino fungevano da trappola per l’acqua, alimentata principalmente dalle precipitazioni e dal deflusso superficiale. Questa condizione geologica è stata determinante per l’esistenza del lago e ha reso i successivi interventi umani di drenaggio particolarmente efficaci nel modificarne le dimensioni e la persistenza.

L’uomo e l’acqua: archeologia e trasformazioni antiche

Il territorio dei Colli Albani è stato un crocevia di civiltà sin dalla preistoria, con testimonianze di frequentazione umana che risalgono al Paleolitico Inferiore (300.000-200.000 anni fa) e tracce dell’uomo di Neanderthal di almeno 80.000-60.000 anni fa. Durante il Neolitico e l’Età del Rame, si svilupparono insediamenti stabili e attività agricole, indicando una lunga e profonda interazione delle popolazioni con le risorse naturali della regione, comprese -naturalmente- quelle idriche.

Il taglio antropico e i primi drenaggi

Una delle più significative testimonianze dell’ingegno umano antico nell’area della Doganella è il cosiddetto “taglio antropico” nel Recinto Tuscolano-Artemisio. Questa opera, risalente al V-IV secolo a.C., fu realizzata con l’obiettivo specifico di drenare l’antico lago.

Tale intervento, di notevole portata ingegneristica per l’epoca, portò a una drastica riduzione delle dimensioni del lago, abbassandone il livello dalle quote protostoriche di 575 metri sul livello del mare a circa 540 metri. Oggi, il Fosso della Mola scorre proprio in corrispondenza di questo antico taglio. Questa massiccia opera non fu un semplice adattamento, ma una deliberata trasformazione del paesaggio da parte delle popolazioni antiche, probabilmente Latini pre-romani o primi Romani. La sua realizzazione dimostra una capacità ingegneristica avanzata e una chiara intenzione di modificare l’ambiente per fini specifici, come l’espansione agricola o la creazione di nuovi spazi abitativi, stabilendo un precedente per i futuri e più estesi interventi di bonifica.

Le trasformazioni in epoca Romana

Intorno al IV secolo a.C., l’espansione romana portò alla costruzione della Via Latina (successivamente nota come Via Tuscolana) attraverso l’area dell’attuale Pantano della Doganella. È probabile che questa infrastruttura abbia contribuito a dividere il lago originario in due corpi idrici distinti: uno più piccolo a nord della Via Latina e il più grande Lago della Doganella a sud. La cartografia antica, come quella di Giovan Battista Chigi del 1777, raffigura un “doppio lago” ai lati della Via Tuscolana, denominato “Laghi della Cava” (in continuità con il presente in quanto, attualmente, una cava di lapillo novecentesca è ancora ben visibile sul fianco del Monte Algido, a breve distanza). Un secolo più tardi, all’inizio del ‘900, le mappe mostravano un unico specchio d’acqua a sud della Via Tuscolana. Secondo Franco Arietti (1998), il lago meridionale potrebbe essere stato trasformato in un Vivarium, un’area per l’allevamento di pesci, da cui deriverebbe il nome “Vivaro” per la zona più a sud (abbiamo affrontato questo tema nell’articolo dedicato alla cisterna di Servio Sulpicio Galba di Frascati). Questa gestione del lago per la piscicoltura evidenzia un passaggio da una semplice modifica del territorio a una vera e propria gestione economica e sostenuta della risorsa idrica da parte dei Romani.

L’evoluzione della rappresentazione del lago nelle mappe storiche, da un doppio specchio d’acqua a un singolo lago e infine a un “pantano”, non è solo una questione di nomenclatura. Questa riflette le effettive modificazioni fisiche del corpo idrico nel corso dei secoli, influenzate sia dai cicli idrologici naturali sia dagli interventi umani. Questa documentazione cartografica fornisce una narrazione visiva del progressivo ridimensionamento del lago, sottolineando l’impatto cumulativo delle attività antropiche (come i drenaggi e la costruzione di strade) e delle fluttuazioni naturali sui paesaggi.

Contesto archeologico e significato

Sebbene le fonti non descrivano scavi archeologici specifici e dettagliati direttamente sul Lago della Doganella oltre al “taglio antropico”, la presenza di insediamenti umani fin dal Paleolitico, di ville romane e di una ricca storia di occupazione in tutta l’area dei Colli Albani sottolinea l’importanza della regione come luogo di vita e di risorse. L’area della Doganella, ora parte della Zona Speciale di Conservazione “Bosco del Cerquone-Pantani della Doganella”, ha mantenuto intatte le sue caratteristiche naturali, il che potrebbe aver protetto anche eventuali reperti archeologici ancora da scoprire. Ricordiamo, inoltre, che proprio nei pressi del Pantano della Doganella -nella località denominata Colle dei Morti– durante dei lavori di spianamento con mezzi meccanici, nei primi anni ’60 del Novecento fu ritrovata fu ritrovata la celebre Tomba della Principessa (nota anche come Tomba Principesca del Vivaro). La sepoltura, ornata da un ricco corredo attualmente conservato presso il Museo delle Navi di Nemi, risale probabilmente al 720 a.C. e costituisce una preziosa attestazione delle tribù laziali che animarono l’area prima dell’avvento dell’epoca romana.

Il lago attraverso i secoli: nomi, cartografie e bonifiche moderne

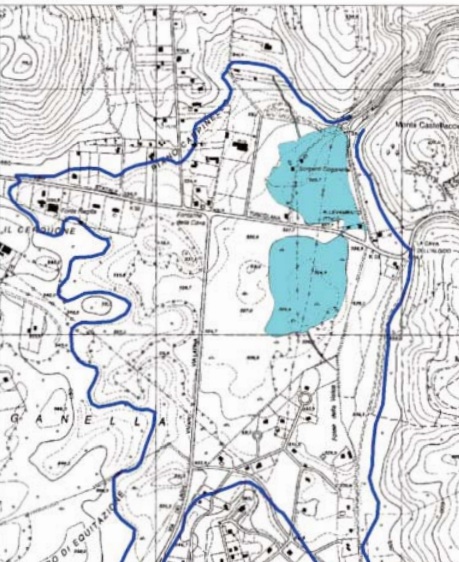

L’identità del Lago della Doganella è mutata nel tempo, come testimoniano i diversi nomi che gli sono stati attribuiti, riflettendo la sua natura mutevole e la percezione umana. Come anticipato, nel 1777 era conosciuto come “Laghi della Cava“, raffigurato come un doppio specchio d’acqua. All’inizio del Novecento, era un unico lago a sud della Via Tuscolana. Nel 1889, appare per la prima volta con il nome di “Lago della Doganella”. Tuttavia, già nel 1931 (con aggiornamenti del 1936), l’Istituto Geografico Militare Italiano (IGMI) lo definiva “Pantano della Doganella”, un nome che ancora oggi ne descrive la natura acquitrinosa e stagionale.

L’Era del drenaggio moderno e dello sfruttamento idrico

Il prosciugamento definitivo del Lago della Doganella ebbe inizio nel 1936 e si concluse solo nel 1953. Questa vasta opera di bonifica fu motivata principalmente dalla necessità di istituire il Campo Pozzi della Doganella (CAD – Consorzio Acquedotti Doganella) nel 1935. Tale consorzio, formato da diversi comuni (Rocca Priora, Frascati, Monte Porzio Catone, Montecompatri, Zagarolo, Colonna e Palestrina), mirava a fornire acqua potabile di ottima qualità a un’area storicamente carente di sorgenti naturali.

Attualmente, il campo pozzi estrae circa 340 litri al secondo di acqua, con la maggior parte (270 l/s) proveniente dall’acquifero inferiore e 70 l/s dall’acquifero superiore.5 Dal 2009, la gestione del campo pozzi è affidata ad Acea ATO2 S.p.A.

La “bonifica” degli anni ’30, sebbene presentata come un progresso per garantire l’approvvigionamento idrico, ha comportato la definitiva scomparsa di un lago naturale, riducendolo a un semplice “pantano”. La necessità attuale di considerare la ricarica artificiale della falda e la preoccupazione per l’abbassamento dei livelli idrici in altri laghi della zona, come Albano e Nemi , rivelano il costo ambientale a lungo termine di questa decisione. Questo mette in luce le complesse scelte tra sviluppo umano e conservazione ambientale, dimostrando come progetti ingegneristici apparentemente benefici possano avere conseguenze ecologiche significative e inattese.

Quel che resta dell’antico lago: un pantano ciclico

Nonostante il prosciugamento, l’area dell’ex lago si trasforma spontaneamente in un pantano durante i periodi di pioggia abbondante. Questa ricomparsa ciclica è dovuta alla scarsa pendenza del canale emissario e alle dinamiche idrologiche naturali del terreno.

Il destino della Doganella non è un caso isolato, ma piuttosto un indicatore delle più ampie problematiche idrogeologiche che affliggono l’intera area dei Colli Albani, causate dall’intensa estrazione di acqua per l’approvvigionamento urbano. Il “pantano” funge da barometro naturale della salute idrica regionale, con la sua apparizione e scomparsa ciclica che riflette i livelli delle precipitazioni e delle falde acquifere, diventando così un simbolo della sfida continua per una gestione idrica sostenibile in una regione vulcanica densamente popolata.

Di seguito, una cronologia delle trasformazioni del Lago della Doganella:

| Periodo/Anno | Nome del Lago/Area | Estensione/Livello dell’Acqua | Evento Chiave Umano/Naturale |

| Epoca Protostorica | Antico Lago della Doganella | ~10 km², 575-580 m s.l.m. | Massima estensione naturale. |

| V-IV secolo a.C. | Antico Lago della Doganella | ~4 km², 540 m s.l.m. | Realizzazione del “taglio antropico” per drenaggio. |

| Epoca Romana | Lago della Doganella / “Vivaro” | Possibile divisione in due, uso come Vivarium. | Estensione della Via Latina. |

| 1777 | Laghi della Cava | Doppio lago ai lati della Via Tuscolana. | Raffigurazione in cartografia storica. |

| Fine ‘600 – ‘800 | Lago della Cava | Doppio lago. | Periodo di rappresentazione cartografica. |

| 1889 | Lago della Doganella | Singolo lago a sud della Via Latina. | Prima apparizione del nome. |

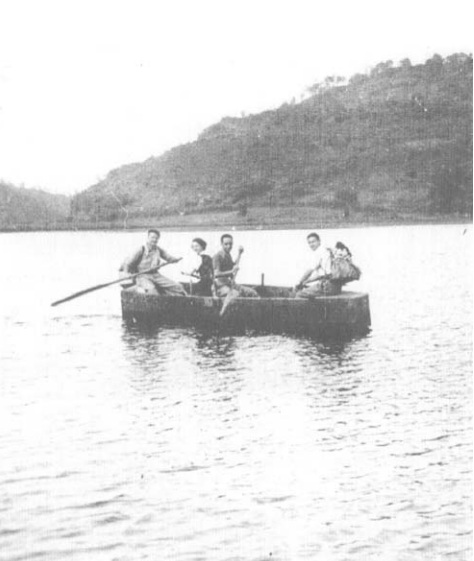

| Inizio ‘900 | Lago della Doganella | Singolo lago a sud della Via Tuscolana. | Raffigurazione fotografica. |

| 1931 (agg. 1936) | Pantano della Doganella | Estensione di circa 0,4 km². | Definizione IGMI, inizio prosciugamento. |

| 1936-1953 | Pantano della Doganella | Prosciugamento definitivo. | Opere di bonifica per il Campo Pozzi. |

| Dal 1935 ad oggi | Pantano della Doganella / Campo Pozzi | Livello falda superiore quasi 20m sotto campagna. | Estrazione acqua potabile, ricomparsa ciclica del pantano. |

Archeoastronomia e antica gestione delle acque nei Colli Albani, le teorie di Riccardo Bellucci

Riccardo Bellucci è una figura di spicco nel panorama della ricerca sui Colli Albani. Ricercatore autodidatta, co-fondatore di un gruppo di ricerca subacquea e collaboratore con la Soprintendenza Archeologica del Lazio e l’Università Tor Vergata, ha dedicato gran parte della sua attività allo studio delle antiche civiltà e del loro rapporto con il paesaggio. Le sue pubblicazioni, tra cui il libro Alba Longa“, testimoniano un approccio interdisciplinare che fonde archeologia, astronomia e geologia per svelare i misteri del passato.

Scoperte e ipotesi chiave

Bellucci, in collaborazione con Daniele Cataldi e Marco Tudini, ha documentato e studiato diverse strutture litiche rimaneggiate dall’uomo nei Colli Albani, tra cui una “Lastra di Pietra” e una “Piramide litica”. Queste strutture mostrano chiari segni di modifiche antropiche, come solchi incisi e cavità, che si ipotizza avessero usi specifici, forse di natura religiosa o legati alla raccolta dell’acqua. Un aspetto cruciale delle loro scoperte è l’orientamento di queste strutture rispetto ai punti cardinali e alla posizione del Sole, in particolare al Solstizio d’Inverno. Bellucci ha inoltre individuato orientamenti astronomici in depressioni quadrangolari sul Monte Artemisio, suggerendo che potessero essere antiche cisterne o piccoli laghi.

Tra le sue scoperte più note vi sono anche le Tombe a Grotticella a Rocca di Papa, un unicum per i Colli Albani, per le quali ha avanzato l’ipotesi che una di esse potesse essere stata ampliata per ospitare un “gigante”, richiamando antiche narrazioni e miti. Inoltre, proprio in virtù degli studi compiuti sull’antico lago della Doganella, Bellucci ha proposto una nuova ipotesi di ubicazione per Alba Longa, la leggendaria città madre di Roma, collocandola lungo la dorsale del Monte Artemisio.

Di fatti, sia Livio, nella sua opera Ab Urbe condita, sia Dionigi di Alicarnasso, nelle Antichità romane, descrivono Alba Longa come “ costruita su una montagna vicino a un lago“.

L’attributo “longa” suggerisce una concentrazione urbana distribuita in senso longitudinale, di qui la possibilità di scartare la tradizionale collocazione in Castel Gandolfo a favore del Monte Artemisio.

Integrare le Teorie di Bellucci con il Lago della Doganella

Le pubblicazioni di Riccardo Bellucci e dei suoi collaboratori offrono una lente interpretativa fondamentale per osservare il sito sotto una lente nuova. Il lavoro di Bellucci sulle strutture litiche e l’archeoastronomia suggerisce spesso una funzione religiosa o rituale, potenzialmente collegata alla raccolta dell’acqua e a pratiche antiche. Questo si allinea con l’antico culto delle acque nella regione, una forma di credenza originatasi nel Neolitico Medio o Finale che riconosceva la sacralità di luoghi naturali come le sorgenti.

Le teorie proposte dallo studioso ci invitano a considerare che l’intervento umano sul Lago della Doganella, come il “taglio antropico” del V-IV secolo a.C., potrebbe aver avuto un significato che andava oltre la mera utilità pratica. Mentre il drenaggio e la possibile trasformazione in Vivarium indicano un uso funzionale dell’acqua, la ricerca di Bellucci sulle connessioni tra antiche strutture, astronomia e acqua nei Colli Albani suggerisce che le società antiche non si limitavano a gestire l’acqua per la sopravvivenza, ma le attribuivano anche un profondo significato sacro. Il lago, specialmente nella sua estensione protostorica, potrebbe essere stato parte di un paesaggio sacro, con specifiche aree o caratteristiche utilizzate per riti legati all’acqua o a eventi celesti. Questo arricchisce la comprensione archeologica del sito con una dimensione culturale e spirituale.

Il lavoro di Bellucci su vari siti (Monte Artemisio, Grotticelle, Alba Longa) e i loro orientamenti astronomici suggeriscono una comprensione interconnessa del paesaggio antico. La presenza di altri “laghi estinti” in tempi antichi e l’importanza generale delle risorse idriche per le popolazioni antiche implicano un sistema regionale. Ciò suggerisce che la Doganella non fosse un corpo idrico isolato, ma potenzialmente parte di una rete più ampia di risorse idriche naturali e gestite, forse collegate da antichi percorsi o rotte cerimoniali. L’attenzione di Bellucci all’idroarcheologia e alle culture idriche pre-romane fornisce un quadro per considerare come la Doganella si inserisse in una strategia regionale più ampia di sfruttamento delle risorse acquifere, pratiche spirituali e modelli di insediamento, offrendo una visione olistica dell’antico paesaggio dei Castelli Romani.

Il pantano oggi: idrogeologia, biodiversità e futuro di un ecosistema fragile

L’area della Doganella riveste oggi un’importanza cruciale per l’approvvigionamento idrico regionale. Il Campo Pozzi della Doganella estrae quantità significative di acqua (340 l/s) da due acquiferi principali: quello superiore, con il livello a circa 15-20 metri di profondità, e quello inferiore, a circa 100 metri. Un monitoraggio condotto nel 2018 ha evidenziato un abbassamento del livello freatico dell’acquifero superiore nell’area dell’ex lago, indicando un deficit tra il volume di acqua prelevata e quella che si ricarica naturalmente (e, voci di corridoio, hanno già divulgato l’attuale ricarica artificiale delle risorse della Doganella destinate all’approvvigionamento locale con integrazione delle acque del Lago Albano). Attualmente, il livello dell’acquifero superiore nell’area dell’ex lago si trova a quasi 20 metri dal piano campagna. Questo progressivo abbassamento delle falde idriche è un problema diffuso in tutto l’edificio vulcanico dei Colli Albani, influenzando negativamente anche i livelli dei laghi di Albano e Nemi, che hanno subito una crisi a partire dagli anni ’80 del Novecento.

Nonostante le sue dimensioni ridotte e la natura ciclica, il Pantano della Doganella, insieme al vicino Bosco del Cerquone, è riconosciuto come “Zona Speciale di Conservazione” (ZSC). Questa designazione, aggiornata nel 2002 e formalizzata nel 2016, lo integra nella rete Natura 2000. Quest’area umida è un habitat vitale per una ricca biodiversità, ospitando importanti anfibi come il tritone punteggiato, il tritone crestato italiano e varie specie di rane e rospi comuni. È inoltre un punto di riferimento fondamentale per gli uccelli migratori, tra cui aironi cinerini, averle e, più raramente, cicogne bianche, oltre a stormi di migratori nordici come cesene, fringuelli e tordi sasselli, che vi sostano per riposare e rifocillarsi. La flora è altrettanto significativa, con specie arboree dominanti come la farnia (Quercus robur), il cerro (Quercus cerris) e il carpino bianco (Carpinus betulus), che formano boschi mesofili capaci di resistere agli allagamenti stagionali.

Sfide e Prospettive Future

Il “pantano” è estremamente sensibile alle precipitazioni stagionali e ai periodi di siccità.1 Osservazioni recenti (febbraio 2024) hanno rilevato un riempimento tardivo dopo intense piogge, evidenziando la fragilità dell’ecosistema. La sua sopravvivenza dipende dalle basse temperature che limitano l’evaporazione e da future precipitazioni sufficienti. La possibilità di ripristinare l’antico lago è stata studiata, ma è attualmente considerata irrealizzabile a causa del significativo abbassamento della falda acquifera.

Tuttavia, la ricarica artificiale controllata della falda idrica è una soluzione in fase di studio. Il suo scopo è duplice: aumentare la quantità di acqua potabile estraibile dal campo pozzi della Doganella e contribuire a preservare l’area umida esistente, contrastando al contempo l’abbassamento generale dei livelli dei laghi regionali.

Il pantano della Doganella è una cartina tornasole delle sfide ambientali più ampie che ci troviamo ad affrontare, come i cambiamenti climatici (con precipitazioni irregolari e aumento dell’evaporazione) e la gestione insostenibile delle risorse idriche. Il deficit tra l’acqua estratta e quella che si ricarica nella falda è un legame causale diretto. La sua fragile esistenza sottolinea l’urgente necessità di strategie integrate di gestione dell’acqua che tengano conto sia delle esigenze umane che della salute dell’ecosistema, rendendolo un simbolo toccante del delicato equilibrio nei Castelli Romani.

La storia della Doganella illustra anche un’evoluzione nella percezione del valore delle risorse naturali. Inizialmente, il lago fu prosciugato per garantire l’approvvigionamento idrico, trasformando il suo valore primario da un corpo idrico naturale a una fonte di acqua potabile. Oggi, come ZSC, il suo valore è esplicitamente riconosciuto per la sua biodiversità e importanza ecologica, anche nella sua forma ridotta di “pantano”. Il dibattito sulla ricarica artificiale cerca di conciliare questi valori in competizione. Questo evidenzia un cambiamento sociale nel modo in cui le risorse naturali vengono percepite e valorizzate nel tempo, dal potenziale sito sacro antico (come suggerito da Bellucci) a Vivarium romano, a moderna fonte d’acqua, e ora a zona umida protetta.

Un patrimonio da custodire

Il Lago della Doganella, o meglio il suo pantano ciclico, rappresenta un capitolo straordinario nella storia dei Castelli Romani. Dalle sue profonde origini geologiche, forgiate dal Grande Vulcano Laziale, alle sue trasformazioni per mano di antiche civiltà con il “taglio antropico” e l’ipotetico Vivarium romano, fino al suo ruolo cruciale come fonte idrica moderna e alla sua attuale condizione di fragile ma inestimabile rifugio ecologico, la Doganella incarna l’interazione dinamica tra le forze naturali e l’ingegno e l’impatto umano.

La Doganella è molto più di un semplice acquitrino: è un archivio vivente di processi geologici, di storia umana e di resilienza ecologica. L’importanza della ricerca scientifica continua, sia essa geologica, idrologica o archeologica, è fondamentale per approfondire la comprensione di questo sito e per proseguire negli sforzi di conservazione. La storia della Doganella è un invito a riconoscere, apprezzare e proteggere attivamente questo luogo unico. È un microcosmo del ricco passato dei Castelli Romani e un richiamo essenziale alla nostra responsabilità di salvaguardare il suo futuro, bilanciando le esigenze dell’umanità con la preservazione di un patrimonio naturale e culturale insostituibile. È un sito in cui la storia geologica e umana convergono, invitandoci a prenderci di cura di quei luoghi che, a loro volta, un tempo si sono presi cura di noi. E oggi nei periodi di “piena”, osservato dall’alto, questo specchio d’acqua assomiglia a un ideogramma dal significato oscuro. Una comunicazione dal passato che non dobbiamo e non possiamo ignorare. Pena, la perdita di un tassello fondamentale della nostra identità.

Alessandra

Fonti e risorse:

-

Riccardo Bellucci; Alba Longa. Studi e ricerche sull’ubicazione della Madre di Roma

- https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/periodici-tecnici/memorie-descrittive-della-carta-geologica-ditalia/memdes_107_bersani_ruisi.pdf

- https://www.parcocastelliromani.it/assets/92003020580/contentdata/1656419875.1671/Carta%20sulle%20risorse%20idriche%20della%20Doganella.pdf

- https://www.researchgate.net/profile/Bersani-Pio/publication/337490639_L’antico_Lago_della_Doganella_sui_Colli_Albani_Rocca_Priora_Roma_L’antico_Lago_della_Doganella_sui_Colli_Albani_Rocca_Priora_Roma_Giornate_di_geologia_e_storia_Laghi_scomparsi_sorgenti_sacre_e_aree_te/links/5ddbc5c1458515dc2f4bda07/Lantico-Lago-della-Doganella-sui-Colli-Albani-Rocca-Priora-Roma-Lantico-Lago-della-Doganella-sui-Colli-Albani-Rocca-Priora-Roma-Giornate_di_geologia_e_storia_Laghi_scomparsi_sorgenti_sacre_e_aree_t.pdf

https://www.parcocastelliromani.it/assets/92003020580/contentdata/1656419875.1671/Carta%20sulle%20risorse%20idriche%20della%20Doganella.pdf - https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/periodici-tecnici/memorie-descrittive-della-carta-geologica-ditalia/memdes_107_bersani_ruisi.pdf

https://www.researchgate.net/profile/Bersani-Pio/publication/337490639_L’antico_Lago_della_Doganella_sui_Colli_Albani_Rocca_Priora_Roma_L’antico_Lago_della_Doganella_sui_Colli_Albani_Rocca_Priora_Roma_Giornate_di_geologia_e_storia_Laghi_scomparsi_sorgenti_sacre_e_aree_te/links/5ddbc5c1458515dc2f4bda07/Lantico-Lago-della-Doganella-sui-Colli-Albani-Rocca-Priora-Roma-Lantico-Lago-della-Doganella-sui-Colli-Albani-Rocca-Priora-Roma-Giornate_di_geologia_e_storia_Laghi_scomparsi_sorgenti_sacre_e_aree_t.pdf - https://www.parcocastelliromani.it/assets/92003020580/contentdata/1656419875.1671/Carta%20sulle%20risorse%20idriche%20della%20Doganella.pdf

- https://www.parchilazio.it/castelliromani-schede-715-geologia

- http://www.osservatoriocollialbani.it/2021/06/02/preistoria-e-protostoria-dei-colli-albani-il-lucus-ferentinae/

- https://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/periodici-tecnici/memorie-descrittive-della-carta-geologica-ditalia/171-187.pdf

- https://associazionegeotecnica.it/wp-content/uploads/2011/09/geot_1956_4_182.pdf

- https://www.castellinotizie.it/2024/11/16/vulcano-laziale-dove-si-trova-ultima-eruzione-storia-e-rischi-terremoti-per-i-castelli-romani-e-roma/

- http://www.ltpaobserverproject.com/scoperte-archeologiche.html

- http://www.cavezzano.it/archeologia.html

- https://www.controluce.it/incredibile-forse-una-traccia-dei-giganti-sui-colli-albani-le-tombe-a-grotticella-e-i-rinaldoniani/

- https://www.simulabo.it/wp-content/uploads/2020/05/quaderno_09_il_museo_civico_e_archeologico_di_ischia_di_castro.pdf

- http://www.osservatoriocollialbani.it/2021/06/02/preistoria-e-protostoria-dei-colli-albani-il-lucus-ferentinae/

- https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/periodici-tecnici/memorie-descrittive-della-carta-geologica-ditalia/memdes_107_bersani_ruisi.pdf

- https://library.oapen.org/bitstream/20.500.12657/86079/1/external_content.pdf

- https://www.researchgate.net/publication/319879838_Ripristino_del_lago_della_Doganella_nei_Colli_Albani_in_provincia_di_Roma

- https://www.parcocastelliromani.it/s/content/92003020580/1690271746.3054

- https://www.researchgate.net/publication/318792671_Considerations_on_water_flow_regulation_in_ancient_time_in_the_Alban_Hills_-_Considerazioni_sulla_regolazione_delle_acque_in_epoca_antica_nell’area_dei_Colli_Albani

https://www.researchgate.net/publication/371851068_LITHITIC_ALTAR_-_DISCOVERY_AND_STUDY_OF_LITHITIC_STRUCTURES_REFURBISHED_BY_MAN_AND_PROBABLE_OF_ANCIENT_PERIOD

https://www.researchgate.net/publication/371851068_LITHITIC_ALTAR_-_DISCOVERY_AND_STUDY_OF_LITHITIC_STRUCTURES_REFURBISHED_BY_MAN_AND_PROBABLE_OF_ANCIENT_PERIOD - https://www.castellinotizie.it/2024/02/14/dopo-la-siccita-e-tornata-lacqua-al-pantano-della-doganella-oasi-di-biodiversita-del-parco-dei-castelli-romani/

- https://www.visitcastelliromani.it/guida/pantano-della-doganella-e-bosco-del-cerquone/

- https://www.parcocastelliromani.it/s/content/92003020580/1690271746.3054

- https://ijournals.in/wp-content/uploads/2023/06/4.IJSRC-110618-Daniele.pdf

- https://www.castellinotizie.it/2024/02/02/la-doganella-prosciugata-foto-nella-giornata-mondiale-delle-zone-umide-il-coordinamento-natura-territorio-dei-castelli-romani-ricorda-levento-del-4-febbraio/

- https://ijournals.in/wp-content/uploads/2023/06/4.IJSRC-110618-Daniele.pdf